藍綠排水建設

「藍」指河道及水體;「綠」指綠化景觀。「藍綠排水建設」是現代化雨水管理概念,旨在令城市像海綿一樣運作,在下雨天時能吸水、蓄水、淨水,在有需要時又能釋放暫時儲存的雨水以供使用,最後才將多餘的雨水排入大海。渠務署本着「藍綠排水建設」的理念在積極綠化污水處理設施之餘,亦致力活化水體。我們在多項工程中引進綠化和生態保育的元素,希望美化河道環境和保育河道生態系統,讓市民得以享有優質的居住環境。

建設「河畔城市」

現今的河道不僅可用以防洪,亦是城市中充滿生機的水景。河道除了有助美化環境,亦可促進生態保育,並為社區提供共享空間。為配合《2019年施政報告》中有關發展和推進「河畔城市」的建議,渠務署已推展活化河道項目,並已在規劃新發展區時加入防洪人工湖、河畔公園等活化水體設施,從而為公眾提供優質的河道設施,並提升河道的環境及社會價值。

河道改善工程的成果

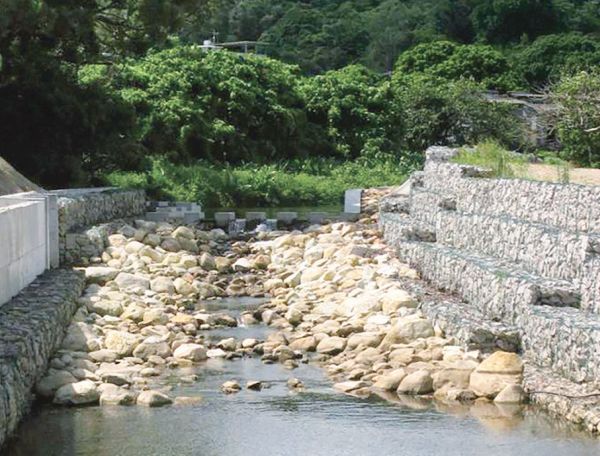

蠔涌河改善工程

渠務署在2009年完成蠔涌河河道改善工程,紓緩了區內的水浸風險。工程期間,我們引入河岸牆洞、魚梯等生態保育元素,藉以使水生及沿岸環境更多元化,並改善河溪生態。

蠔涌河

林村河上游河道改善工程

林村河上游河道改善工程於2012年完成後,河流的生境重塑了,而河流的水質亦改善了。工程項目的成績令人十分鼓舞,河道的鳥類、魚類及蜻蜓的品種數量均回復至工程前的水平,而屬林村河稀有品種的香港瘰螈目前的數量更勝從前。

林村河上游

啟德河改善工程

啟德河改善工程於2018年完竣後,啟德河現時能抵禦二百年一遇的暴雨,有效緩解彩虹道一帶的水浸風險。我們已把綠化、園景及生態元素納入工程,將該段長約1.1公里的明渠活化為市區第一條綠化河道走廊。活化後的啟德河綠意盎然,吸引了多種雀鳥及魚類棲息。我們亦在啟德河(黃大仙段)設置導賞徑,讓公眾欣賞啟德河活化及綠化成果,並認識其歷史、改善工程的概要及自然生態。

啟德河

我們現正竭力進行活化翠屏河的工程。詳情請參閱第四章─主要職責。

活化具潛力明渠的規劃

本署已制定大圍明渠(香粉寮至文禮閣)、火炭明渠(桂地新村至香港體育學院),以及佐敦谷明渠(沈雲山抽水站至佐敦谷游泳池)的活化方案,旨在保持明渠排洪能力之餘亦善用河道空間,並展現水體的多重功能價值。

大圍和火炭明渠的活化計劃旨在提升排水道的生態價值、綠化環境、促進親水文化、改善社區環境,以及提供有助改善水質的旱季截流器。為了研究計劃是否可行,本署已於2020年4月就大圍和火炭明渠活化計劃展開勘查研究。

火炭明渠構想圖

大圍明渠構想圖

本署現正在佐敦谷明渠部分下游位置進行園景美化工程,並擬在明渠上建造觀景平台以提供休憩空間。此外,我們擬在明渠的上游部分設置水池和魚梯以營造生態環境和增加該處的生態價值。工程已於2020年3月展開,預計於2022年完成。

佐敦谷明渠構想圖

在發展局首次主辦的香港2020國際城市林務研討會中,本署為海外專家安排實地考察活動,讓他們了解一下香港在落實「河畔城市」概念方面的工作。本署園境師向他們講解啟德河改善工程的背景、挑戰及河道活化概念,亦向他們介紹九龍城一號污水泵房的綠色建築元素。

本署園境師向海外專家講解啟德河改善工程

設施融入環境和社區

本署在提升污水處理設施時,不但考慮社區的發展需要,亦十分重視設施如何與環境和毗鄰社區連結。我們除了為污水處理設施注入環保元素外,亦積極引入社區共融的設計,以便將渠務設施改建成可與民共享的空間,從而提高公眾對渠務設施的接受程度。

綠化天台

綠化天台有助減少建築物能源消耗、美化建築物外觀,以及改善周邊環境的生物多樣性。我們在建造綠化天台前聘請合資格專業人士進行詳細評估工作,以確保選址結構安全。年內,本署為轄下六個設施完成天台綠化工程:

梅窩污水處理廠

落禾沙二號污水泵房

港珠澳大橋污水泵房

土瓜灣道污水泵房

啟德河一號隔沙站

啟德河二號隔沙站

社區共融設計

本署積極將轄下的渠務設施轉化成社區設施,為市民提供共享的休憩空間,從而賦予有關設施原來用途以外多一重的社會意義。我們已把多種社區共融設計元素納入石湖墟污水處理廠和觀塘污水泵房的改善工程。

石湖墟污水處理廠將升級為石湖墟淨水設施。工程完成後,部分設施能為市民提供共享空間,例如觀鳥區、河畔步道、生態園等,讓市民享受石上河和梧桐河的自然景色。

石湖墟淨水設施構想圖

本署正為臨海的觀塘污水泵房進行設施升級工程,在面積11,000平方米的泵房上蓋天台建造園景平台作公眾休憩用途。我們將委託非政府組織舉行公眾參與工作坊,徵詢公眾對平台兒童遊樂設施的意見。

觀塘污水泵房園景天台構想圖